环保限产越来越严了,生产企业该何去何从?

2019-09-05近年来,中国的环保限产政策出现了明显的显著的变化。作为受环保政策影响较大的生产企业,把握环保政策和行业动向,才能有利于企业生产的正常运行。在环保政策越来越严格的今天,企业应该何去何从?

2018年下半年,国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。《行动计划》提出,经过3年努力,要大幅减少主要大气污染物排放总量,协同减少温室气体排放,进一步明显降低细颗粒物(PM2.5)浓度,明显减少重污染天数,明显改善环境空气质量,明显增强人民的蓝天幸福感。

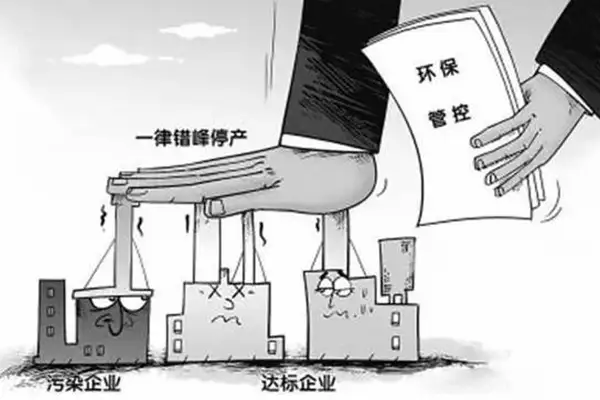

蓝天保卫战,从政策上显示出决策部门对于治理环境污染的决心。各地陆续开始执行严格的环保政策。此时的污染治理模式是,只要环保污染不达标都面临停产,并且在重污染天气下,排放废气较多的企业也要面临停工停产的压力。这个阶段,虽然环保政策得以向前推动,但一律关停的“一刀切”做法,确实也存在一些问题。

由于中美贸易摩擦的升级,作为经济三驾马车的出口业受到较大影响,国内经济增长的压力转移到了生产企业身上。同时,经济环境的变化,“稳增长、保就业”成为经济工作的重中之重。

面对这一情况,生态环境部专门研究制定《禁止环保“一刀切”工作意见》,工作意见明确禁止“一刀切”,严格禁止“一律关停”、“先停再说”等敷衍应对做法,坚决避免集中停工停业停产等简单粗暴行为。

至此之后,分级限产开始逐步实施,环保管理部门对不同企业的环保排放标准进行分级,当污染升级时,针对不同排放标准的企业实施不同的限产方案,以此来督促企业自发去升级排放设备、提高排放标准,减少污染物排放。这种更加合理、人性化的治污办法,对企业来说,虽说增加了排污方面的投入,但是和一刀切的做法相比,企业总算有了可以保证生产的途径。

制定错峰限产、根据企业的排放标准实施不同方案的一个较为合理的做法。和以前的环保限产方案相比,这次的方案就合理、科学的多了。这也从一个层面反映出环保政策的进步和提升。

2019年8月,生态环境部印发了《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》对钢铁、电解铝、焦化、铸造、玻璃、石化等15个行业明确了绩效分级指标以及差异化应急减排措施,原则上,被列为A的企业在重污染期间不作为减排重点,并减少监督检查频次。

该政策规定,今年秋冬季,京津冀及周边地区、汾渭平原等重点区域将执行环保分级限产政策!对15个行业明确了绩效分级指标以及差异化应急减排措施,原则上,被列为A级的企业在重污染期间不作为减排重点,并减少监督检查频次。

在发布的京津冀及周边应急预案中,黄色、橙色、红色级别预警应急减排比例要求原则上不低于全社会总排放量的10%、20%、30%,减排措施从以前的提高治污效率、减少生产时长全部改为限停产、停生产工序或停装卸运输环节等,并实施清单化管理。

从这些政策的变动可以看出,从政策上来讲,经济的发展越来越注重环境保护和资源节约,生态友好型的发展模式越来越深入人心。过去那种重污染的生产方式、应付环保检查的方式已经不适应当今的增长方式。生产企业应该积极顺应这一趋势,切实承担起属于自身的责任,加大环保投入、更新环保设备、提升环保意识,真正实现清洁生产,才能让企业走的更远,企业形象更能获得社会认同。